Di Camilla Tettoni

Disclaimer: questo articolo è un'analisi critica, di conseguenza può contenere degli spoiler.

È passato ormai qualche giorno da quando ho visto l’anteprima di Hamnet, in uscita al cinema a febbraio 2026. Mi è rimasto davvero nel cuore, e credo sia stata la mia proiezione preferita di tutta la ventesima edizione della Festa del Cinema. È uno di quei film che non solo ti restano addosso, ma ti si radicano dentro. Diretto da Chloé Zhao (presente in sala durante la proiezione), con una Jessie Buckley in stato di grazia accanto a Paul Mescal, racconta la storia di Agnes, moglie di William Shakespeare, e del loro figlio Hamnet, morto prematuramente, in un’Inghilterra di fine Cinquecento immersa nella natura, tra boschi e falchi che diventano simboli di libertà e perdita. L’autrice del romanzo su cui si basa il film, Maggie O’Farrell, firma anche la sceneggiatura insieme a Zhao, e questa coerenza narrativa si sente: la voce letteraria non si perde mai, ma si trasforma in cinema, con un finale struggente e meta-teatrale, in cui la tragedia privata di Shakespeare si fonde con la nascita dell’arte, con la rinascita del Globe Theatre e del suo Hamlet. Un dolore che diventa ispirazione, un lutto che trova riscatto solo sulla scena.

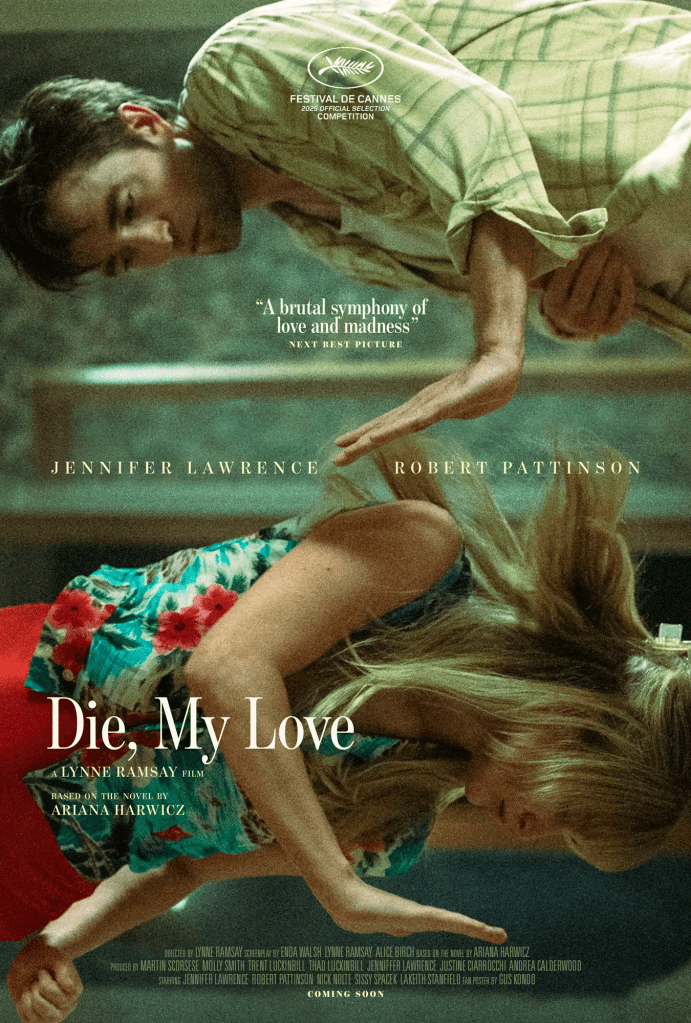

A distanza di secoli dal tempo di Hamnet, eppure in un dialogo invisibile, arriva Die, My Love, diretto da Lynne Ramsay e interpretato da Jennifer Lawrence e Robert Pattinson. Anche qui la protagonista è una madre, ma la sua storia si muove in un tempo contemporaneo, tra una casa isolata e una foresta che, invece di accoglierla, la respinge. Tratto dal romanzo di Ariana Harwicz, il film segue la spirale di depressione post-partum della protagonista, una donna che, dopo aver dato alla luce un figlio, non riesce più a riconoscersi. Si trasferisce dalla città – da New York – in una casa immersa negli alberi, ma la quiete diventa prigione. La natura, che in Hamnet era rifugio e nutrimento, qui è distanza e allucinazione: nella mente della protagonista gli alberi prendono fuoco, lei cammina lontano, scappa, si perde in un paesaggio che è insieme reale e mentale. Ramsay dirige con un’intensità che toglie il respiro, e Jennifer Lawrence offre forse la performance più audace della sua carriera, sostenuta da una regia che non la giudica, ma la accompagna nella discesa nella psicosi. Entrambi i film sono già dati come protagonisti della prossima stagione dei premi, con l’odore forte di Oscar per le loro interpreti: Buckley e Lawrence sembrano le due anime di uno stesso discorso cinematografico sulla maternità, due interpretazioni monumentali e contrapposte, mentre i loro colleghi maschili – Mescal in Hamnet e Pattinson in Die, My Love – restano giustamente in ombra, satelliti che orbitano attorno a un sole troppo potente per essere oscurato.

C’è una simmetria quasi perfetta tra i due racconti: in Hamnet una madre perde se stessa dopo aver perso il figlio; in Die, My Love una madre perde se stessa dopo aver dato alla luce un figlio. Due facce della stessa medaglia, in cui il corpo e la mente si disgregano di fronte all’evento che definisce la maternità. Agnes, nei boschi di Stratford-upon-Avon, trova nella foresta un grembo che la accoglie; partorisce la figlia tra gli alberi, tra le radici, con un legame viscerale con la natura. La protagonista di Die, My Love, invece, si sente tradita da quella stessa natura: la solitudine, l’immobilità, il silenzio diventano i confini della sua follia. Shakespeare, attraverso la moglie Agnes, trasforma la perdita in teatro, in creazione, in linguaggio; invece Grace, la protagonista di Ramsay, trasforma la perdita di sé in distruzione, in visioni, in dissoluzione del linguaggio. È come se in un film la narrazione salvasse, mentre nell’altro la narrazione mancasse del tutto: Agnes trasforma il dolore in arte, Grace lo fa implodere, lo lascia esplodere nella mente.

Eppure, ciò che emerge in entrambi i film è una verità emotiva profonda: la maternità non come simbolo di dolcezza o sacrificio, ma come campo di battaglia dell’identità femminile. Nel lutto di Agnes e nella psicosi di Grace c’è la stessa tensione, la stessa domanda: cosa resta di una donna quando il suo essere madre divora ogni altra parte di sé? Hamnet risponde con la creazione; Die, My Love con la distruzione. Ma in entrambi i casi, il sentimento – nudo, vivo, feroce – è ciò che rimane, l’unica forma possibile di sopravvivenza. Due film da vedere, da sentire, da portarsi dietro a lungo, come due respiri diversi di una stessa, irriducibile verità.

Grazie per la tua recensione così profonda. Vicky.

"Mi piace"Piace a 1 persona